理工學院本科生王捷的學術論文被2018年信息論國際研討會接收

? ? ? ? ?近日,香港中文大學(深圳)理工學院理論數學專業大二學生王捷同學與助理教授楊升浩老師的學術論文被2018年信息論國際研討會(ISIT 2018)接收。該論文通過研究一個網絡的計算能力證明了前人提出的計算能力上界并不總是緊致的。?王捷同學是該論文的第一作者,畢業于深圳市紅嶺中學。

?

論文簡介

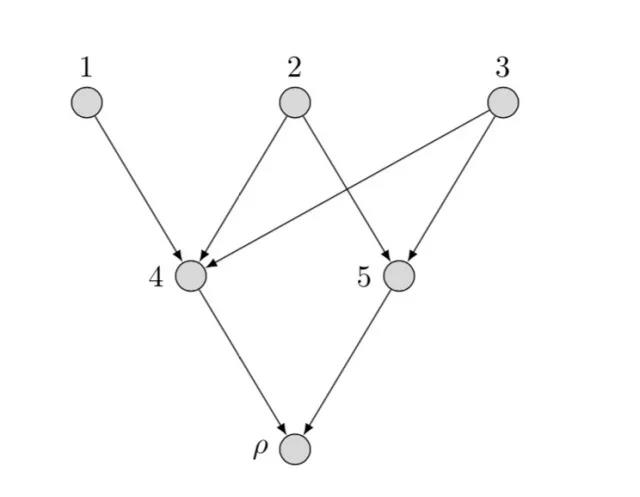

? ? ? ? ?該論文考慮如下圖所示的網絡函數計算模型:匯聚節點希望計算從源節點處生成的數據的目標函數,其中的網絡鏈路帶寬有限,中間網絡節點執行網絡編碼而沒有任何計算限制。本論文通過研究一個網絡的計算能力證明了前人提出的計算能力上界并不總是緊致的。同時本文所用的方法可以擴展到研究一般的網絡函數的計算能力,對于云計算、霧計算的實際應用產品的開發也具有指導意義和參考價值。

論文所描述的網絡

?

會議簡介:

? ? ? ? ?信息論國際研討會(IEEE International Symposium on Information Theory,簡稱ISIT)是由美國電子電氣工程師協會(IEEE)主辦的信息論領域頂尖的國際會議,每年舉辦一次。2018年的會議(ISIT2018)將在美國科羅拉多州韋爾舉行,會議主題是“信息論相關方向的最新研究進展”。

?

作者簡介

王捷同學

?

? ? ? ?我校理工學院理論數學專業大二學生王捷是本論文的第一作者。從大一結束后的暑期開始,他便進入網絡編碼實驗室參與有關網絡計算能力的研究項目。最近,他在嘗試用信息論來研究有關人工智能的問題,例如用信息瓶頸來探索關于深度學習的一些問題。其指導老師理工學院助理教授楊升浩是本論文的第二作者。

?

楊升浩博士

?

? ? ? ? 楊升浩博士2001年于南開大學獲得學士學位,2004年于北京大學獲得碩士學位,2008年于香港中文大學獲得信息工程博士學位。他先后在加拿大滑鐵盧大學(2008-2009)和香港中文大學網絡編碼研究所(2010-2012)做博士后研究。2012至2015年受聘任教于清華大學交叉信息研究院。2015年加入香港中文大學(深圳)理工學院。

? ? ? ? 楊博士的研究主要集中在網絡編碼以及相關的信息論和編碼理論,并涉及網絡計算以及量子信息等領域。他已在國際學術期刊、會議發表論文40多篇。他是分批稀疏(BATS)碼的共同發明人,并獲得美國發明專利2項。

?

對話

關于論文:

? ? ? ?Q:ISIT是國際頂尖會議會有很多學術成就斐然的國際學者。作為初出茅廬的大二學生,為什么敢把論文投到ISIT?

? ? ? ?A:我認為在楊升浩教授的指導下,所得到的研究結論,在信息論領域里是足夠重要的。所以我覺得我們的研究成果有足夠的分量,值得發表在2018年信息論國際研討會。這篇論文的突破在于找出了HYL bound定理的缺陷,然后可以促使人們在后來的過程中來完善改進這個定理。

?

? ? ? ?Q:這篇論文,在研究中除了包含理論數學、計算機之外,還包括了哪些專業知識?

? ? ? ?A:我還覺得還有一個最重要的點——英語學術寫作能力。在探索的過程中,我把寫論文的所有想法搜集整理好,這個過程是最簡單的。最難的是如何寫。如何把自己的想法清晰地表達出來,最基本的一點就是沒有語病,沒有語法錯誤。第二個要求,每個句子都很精煉,也就是每個詞語都不能刪掉。第三個要求,每個句子與每個句子之間的聯系,cohesion要求緊密。這三個點,在我寫論文的過程中造成了很大的阻礙。光是修改這篇文章,我和楊教授就花了一周時間,這個過程中是令人很痛苦的。

?

關于實驗室:

? ? ? ?Q:你是在什么時候進入實驗室的?考核方式是什么?要求達到怎樣的能力才能進入?

? ? ? ?A:大一結束,暑課快要開始的時候,實驗室發了一封招聘的郵件,再加上當時數分二的TA馬駿(博士生)的推薦,我選擇試一試。通過面試、筆試的篩選,最后進入了實驗室。我們實驗室的其他人的考核項目是寫代碼。由于我是搞理論的,我的考核方式是給了我一些論文,然后讓我通過分析得到一些結論。至于能力方面,我覺得重要的不是能力,而是學習的態度。對于剛大一畢業的我們,其實寫代碼的能力都差不多,更需要的是我們能有不斷探索的熱情。

?

? ? ? ?Q:你實驗室的工作日常和生活日常是什么樣的?

? ? ? ?A:小伙伴們都是做網絡工作,也就是寫代碼,具體包括測試樹莓派,搭建網絡。因為我是做理論工作,主要研究理論數學。至于生活日常,白天上課,晚上回到實驗室想問題。我們實驗室里至少有一半人每天都是早上四五點鐘睡,還要上早課,差不多就是碼農的一般日常(笑)。

?

關于學習與生活:

? ? ? ?Q:這么辛苦的話,還會建議同學們加入實驗室嗎?

? ? ? ?A:其實也好,我平時周末也會適當放松,陪陪女朋友(笑)。我建議有興趣而且學有余力的同學加入實驗室,一周差不多能夠投入八個小時在實驗室上。在大一的時候,可能比較輕松,我就閱讀了一些理論數學的書籍。做學術的時候,需要一個實際問題,有一個motivation,這樣才能開始做。如果只是憑空想的話,并不能提供motivation。在實驗室的時候,恰恰是以motivation為主導,并非是研究抽象代數等理論知識,在這個過程中,我也被信息論吸引住了。

?

? ? ? ?Q:如果實驗室這邊比較忙,課業也很繁重,這兩座大山壓在身上,你會如何面對壓力?

? ? ? ?A:分配好精力,提前做好規劃。提前做好規劃尤為重要,如果說這個project五月份就要出成果,那么當任務發布的時候,就要開始動手了。

?

關于興趣:

? ? ? ?Q:平時會看專業和研究領域之外的書嗎?由于專業學習的深入,會養成一種類似于“職業病”思維模式嗎?

? ? ? ?A:我個人比較喜歡研究古典文學、小說,平時也會看看《道德經》。學校開設的通識教育,也對我很有啟迪,能夠平衡思維模式。

?

轉載自香港中文大學(深圳)理工學院微信公眾號

圖片由王捷(2016級理工學院學生)提供

采訪| 劉浩翔(2017級理工學院學生)

? ? ? ? ?邵詩雯(2017級理工學院學生)

文案| 劉浩翔(2017級理工學院學生)

排版| 邵詩雯(2017級理工學院學生)

?