醫學院本科生團隊在第十屆全國大學生生物醫學工程創新設計競賽中斬獲佳績

2025年第十屆全國大學生生物醫學工程創新設計競賽于近日順利舉辦。經過初賽階段的激烈角逐,由香港中文大學(深圳)醫學院生物醫學工程專業陳世雄教授指導的兩支本科生團隊,憑借他們的卓越創新與辛勤努力,在此次大賽中取得優異成績:一支隊伍榮獲全國三等獎,另一支隊伍成功晉級全國總決賽。這兩支來自港中大(深圳)醫學院的團隊在全國3000余支隊伍中脫穎而出,展現了醫學院學子卓越的創新能力和扎實的專業素養。晉級總決賽的本科生團隊將于7月下旬參加全國總決賽,向更高獎項發起沖擊。

第十屆全國大學生生物醫學工程創新設計競賽由中國生物醫學工程學會主辦,西安交通大學(生命科學與技術學院)承辦,以“醫工交匯,數智賦能”為主題,緊密圍繞學科前沿熱點,深度聚焦臨床應用實踐,旨在引導學生運用所學知識解決實際問題,培養創新思維與團隊協作能力,推動生物醫學工程學科的發展。此次大賽吸引了全國200余所高校近1萬名選手組成的3000多個項目報名參賽。

競賽分為初賽和決賽兩個賽程,共設六條賽道,港中大(深圳)醫學院的兩支獲獎隊伍分別來自“醫工AI賦能賽”和“創新創業賽”兩條賽道。團隊成員之間協同分工、配合默契,從項目的研究背景與意義、技術方案設計、創新點說明與產品呈現等方面對項目進行了全面介紹和重點展示。在比賽過程中,他們充分展現了港中大(深圳)醫學院在生物醫學工程領域的教學實力和學生的創新實踐能力。

?

獲獎團隊及項目介紹

?

1、基于聽覺腦干誘發電位(ABR)和模糊深度學習的聽力損失智能診斷研究(全國三等獎)

團隊成員

李昊欣 2023級 醫學院 生物醫學工程專業本科生 厚含書院

朱承文 2023級 醫學院 生物醫學工程專業本科生 厚含書院

甘霖涌 2023級 數據科學學院 計算機科學與技術專業本科生 厚含書院

梅瑞景 2023級 醫學院 臨床醫學專業本科生 祥波書院

唐 ? 政 2023級 醫學院 生物信息學專業本科生 厚含書院

指導老師:

張柯博士(在站博士后)、陳世雄教授

項目介紹

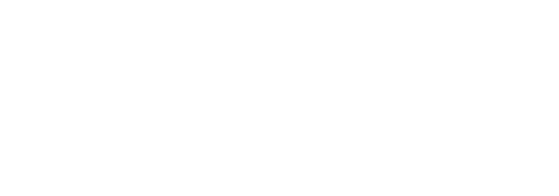

在新生兒和兒童群體中,聽力障礙的早期發現和干預至關重要。而目前臨床常用的聽覺腦干誘發電位(ABR)篩查,往往依賴人工經驗判讀,費時且易受環境噪聲及操作者水平影響,特別是對于接近正常/異常邊界的可疑樣本,診斷一致性和穩定性不足。為應對這一痛點,團隊創新性地融合了深度學習與模糊隸屬度理論,構建出多特征融合的神經網絡架構CBTFCNet。

模型構建

采用 CNN + BiLSTM + Transformer 網絡結構,充分挖掘ABR波形的時序與空間特征;引入連續小波變換(CWT)模塊,提取時頻域信息,有效抵抗噪聲干擾;設計模糊注意力機制,結合模糊隸屬度函數,顯著提升對“邊界模糊”樣本的識別能力;多分支特征融合,輸出聽力狀態二分類結果及對應概率,更直觀、更可靠。

應用前景

團隊所提出的模型在新生兒快速聽力篩查中具有極大的潛力和應用價值,能幫助臨床人員在短時間內完成穩定、可靠的智能判讀,降低漏診、誤診風險。未來,我們還將繼續優化模型在更多真實場景下的適配能力,推動人工智能技術為兒童聽力健康保駕護航。

?

?

2、AI賦能家用可穿戴式癲癇實時監測系統(晉級全國總決賽)

團隊成員

蘭雨禾 2023級 醫學院 臨床醫學專業本科生 道揚書院

謝昊霖 2023級 醫學院 生物信息學專業本科生 逸夫書院

秦 ? 睿 2023級 數據科學學院 數據科學與大數據技術專業本科生 厚含書院

張寶文 2024級 數據科學學院 數據科學與大數據技術專業本科生 祥波書院

指導老師:

陳潤禧(在讀碩士)、陳世雄教授

項目介紹

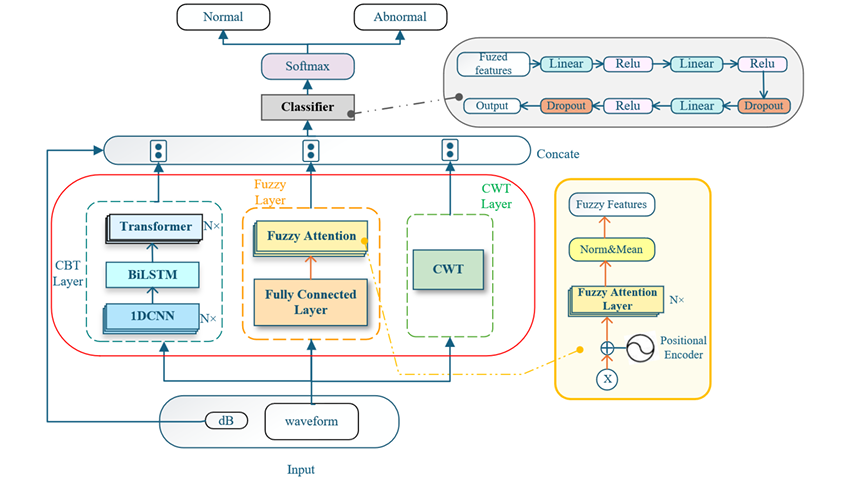

本項目聚焦腦機接口技術在癲癇診療領域的臨床轉化應用,致力于打造可產業化的醫療級癲癇監測與預測系統。團隊開發了一款可穿戴閉環神經調控系統(U盤大小),可通過實時EEG監測和tDCS電刺激調控腦部神經活動。通過云端平臺整合腦電、視頻行為及音頻數據,采用1D-CNN-BiLSTM混合模型分析多模態信號并實現癲癇的精準檢測和預警,并結合SHAP算法可視化特征貢獻度,提升醫生信任度。該項目整合了小型化硬件、可解釋深度學習算法與閉環tDCS刺激模塊,實現采集-診斷-干預的完整技術鏈閉環,從而可突破傳統EEG檢測周期長、依賴性強、成本高等局限性。本項目以“醫療級精度+消費級便捷”為核心定位,致力于為醫療機構與家庭場景提供普惠化、高性能的可穿戴腦電診療服務。

硬件系統

團隊自主研發自研的可穿戴閉環神經調控系統是一款集高性能與便攜性于一體,專為腦科學研究、神經調控和神經疾病診療(如癲癇檢測和預警)而設計的創新型研究工具。該設備采用16通道超低噪聲腦電采集技術,噪聲水平低至1μVpp,確保在復雜環境下依然能夠精準捕捉微弱的腦電信號,同時支持經顱電刺激功能,通過腦電的實時監測與反饋實現閉環的神經調控。該設備以超小型尺寸(僅4.2cm × 2.3cm)和輕量化設計為特色,僅U盤大小,佩戴舒適且便于攜帶,內置高性能鋰電池可持續工作超過12小時,適合長時間的患者健康數據監測。

軟件算法模型

軟件系統通過多模態融合與可解釋AI技術,實現癲癇的精準預警與智能識別。云端平臺整合腦電信號(EEG)、視頻行為及音頻數據,構建全面的患者監測體系。系統采用1D-CNN-BiLSTM混合深度學習模型,對多源信號進行高效特征提取與時序建模,并引入SHAP算法對關鍵特征的貢獻度進行可視化解釋,顯著提升醫生對AI判斷的信任度。經過臨床數據測試,系統在發作預測、病灶定位及實時干預等方面表現優異,整體準確率優于行業平均水平。其創新的多模態分析框架,可模仿有經驗的醫生的真實讀圖方式,進一步增強了在復雜臨床場景下的魯棒性與適應性。

?

指導老師簡介

陳世雄教授現任香港中文大學(深圳)醫學院副教授、博士生導師、校長學者,專注于神經電生理信號(如腦電EEG和肌電EMG)的新型傳感、可穿戴系統開發及其臨床轉化研究,致力于通過可穿戴系統與人工智能AI模型的深度融合,推動神經系統疾病的早期診斷和及時干預。曾任中國科學院深圳先進技術研究院教授,并主導了神經信息技術聯合實驗室及深圳市神經康復工程實驗室等工作。作為腦機工程和神經康復領域的專家,主持了多項國家級及省市級科研項目,在Advanced Materials、IEEE Transactions on Biomedical Engineering、Journal of Biomedical and Health Informatics等頂刊發表論文130余篇,曾獲中國科學院朱李月華優秀導師獎等多項榮譽稱號。